Repérer, pointer et suivre l'étoile

Pour observer une étoile, il faut d'abord préparer son instrument à la suivre car sinon l'étoile qui se déplace à cause de la rotation de la Terre sortira du champ, puis régler le chercheur et le pointer sur l'étoile grâce aux coordonnées préalablement données dans les éphémérides ou les cartes de ciel.

Préparer l'instrument pour suivre l'étoile

Répérer l'étoile et la pointer

Jupiter

Préparer l'instrument pour suivre l'étoile

Monture

Mise en station (MES)

Méthode Bigourdan

Méthode King

Monture

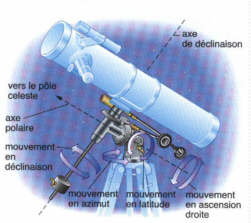

Les montures permettent de maintenir l'instrument. Il existe 3 types de montures : les montures azimutales, Dobson et équatoriales.

Montures azimutales

Ce sont des trépieds assez légers. Elles sont plutôt simples d'utilisation car on oriente l'instrument de manière naturelle et précise : elles ne comptent que sur les mouvements en hauteur (de bas en haut) et en azimut (de gauche à droite).

Cependant, elle est limitée car elle ne prend en compte qu'un mouvement rectiligne. C'est pourquoi on observe un déplacement de l'objet observé dans le champ de vision, donc pour garder cet objet dans le champ, il faut sans arrêt décaler l'instrument.

Plus le grossissement est fort, plus vite l'objet se déplace et plus il faut décaler l'instrument.

Montures Dobson

Ce sont des dérivées des azimutales, elles suivent alors le même fonctionnement. Cependant, leur aspect est différent des azimutales. En effet, ce sont des "boîtes" assez larges et équilibrés utilisés surtout pour les gros diamètres.

Montures équatoriales

Elles possèdent toujours un contre-poids qui sert à équilibrer le tube.

Ces montures permettent une précision délicate, mais sont plus complexes que les précédentes. En effet, grâce à elles, il est plus facile de suivre le mouvement

des astres car elles permettent de compenser la rotation de la Terre par un mouvement simple (il est d'ailleurs possible d'y ajouter une motorisation).

Elles sont pratiques notamment pour l'astrophotographie, mais nécessitent une mise en station.

Mise en station

Il s'agit d'un procédé qui, après réglage, sert à aligner l'axe de rotation de la Terre et l'axe horaire (axe AD, en heure et minute d'angle). Cette MES se fait sur une monture équatoriale. Elle permet de "suivre les étoiles" qui se déplacent à cause de la rotation de la Terre, d'Ouest en Est ; de cette manière, l'observation est plus pratique et les étoiles sont plus facilement observables (pas de déplacement). Il existe beaucoup de méthodes de MES. Ici, on présentera les méthodes Bigourdan et King, mais il en existe d'autres.

Inventée par Guillaume Bigourdan en 1893, c'est une méthode de professionnel. Elle est assez complexe et longue à mettre en place, surtout pour des débutants, mais est très efficace quant à la suivie de l'étoile.

Elle consiste en une interprétation des dérives apparentes des astres. Pour mener à bien cette opération, il est plus pratique d'utiliser une oculaire réticulée.

L'instrument utilisé doit être motorisé (avec un moteur en rotation).

Réglage dans le plan méridien - AZIMUTH

Viser une étoile près du méridien et de l'équateur céleste.

Si l'axe polaire (= axe AD) est trop à l'Ouest, on observera, dans l'oculaire réticulé, que l'étoile descendra en apparence (elle dérive donc vers le Nord car le télescope inverse les images). Il faudra donc abaisser l'axe polaire.

Réglage par inclinaison de l'AXE POLAIRE

Viser une étoile à 6h à l'Est et à +45° de déclinaison (sur l'Horizon).

Si l'axe polaire est trop bas, on observera, sur l'oculaire réticulé, qu'elle descendra en apparence, c'est-à-dire qu'elle dérive vers le Nord. Il faudra donc tourner le trépied dans le sens des aiguilles d'une montre.

Si l'axe polaire est trop haut, on observera, sur l'oculaire réticulé, qu'elle montera en apparence, c'est-à-dire qu'elle dérive vers le Sud. Il faudra donc tourner le trépied dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Si on observe à l'Ouest, les étoiles dérivent de façon inverse par rapport à cela.

Le réglage doit être précis surtout si la focale est longue. Donc, s'il est nécessaire, revenir à la première étape puis refaire la seconde.

Méthode de King

Inventée par Edward Skinner King (publié en 1931 dans son ouvrage A nanual of celestial photography"), c'est une méthode plutôt facile d'utilisation et une dérivée de la méthode Bigourdan. Néanmoins, elle est moins fiable (imprécise)

et donc moins efficace. Elle est conseillée pour l'astrophotographie mais nécessite l'utilisation d'un ordinateur.

Tout comme la méthode Bigourdan, elle repose sur l'interprétation de la dérive des astres.

Lorsqu'une MES de méthode King est imparfaite, l'étoile se rallongera en apparence.

Une mise en station doit être affinée de temps en temps car la précision d'une MES ne peut pas être parfaite et l'étoile déviera un peu.

Repérer l'étoile et la pointer

Dès que la mise en station est faite, il faut localiser l'étoile et la pointer

Pour repérer une étoile, on peut utiliser une carte du ciel ou un logiciel possédant cette fonction. Ainsi, il nous est indiqué dans quelle constellation se trouve l'étoile en question et il ne restera plus qu'à la chercher.

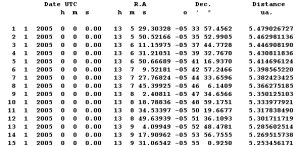

Il existe également une autre méthode qui consiste à s'orienter en fonction des coordonnées équatoriales (Déclinaison (Déc./delta) en degrés, minutes d'arc, secondes d'arc et Ascension droite (AD/alpha) en heures, minutes et secondes).

Les éphémérides donnent également les coordonnées des étoiles à observer.

Une fois l'astre repérée et la mise en station préparée, il ne reste qu'à pointer l'astre par l'intermédiaire du chercheur (qui est une sorte de lunette ne permettant que de pointer l'astre).

Ce chercheur doit être néanmoins réglé et donc son axe optique doit être aligné à celui du télescope. Sinon, l'image aperçue dans le chercheur ne sera pas dans l'oculaire. On doit, cependant, le régler le jour, car la nuit,

le réticule est moins bien visible (obscurité).

Tout d'abord, pointer l'instrument sur un objet éloigné et en hauteur d'environ 700m ou 1km (clocher, arbre, cheminée...). Serrez les axes (Déc. et AD). Ensuite, prendre le plus faible grossissement possible de l'oculaire et viser l'objet, faire la mise au point

et centrer l'objet au centre du champ de l'oculaire. Regarder dans le chercheur, l'objet doit être au niveau du réticule (croisée double ou simple de fils). Sinon, régler avec les quelques vis qui maintiennent le chercheur. Dès que l'objet est dans le champs, il faut régler les

vis, les une après les autres jusqu'à ce que l'objet soit centré. Dès que le chercheur est réglé, la nuit, il faudra l'orienter vers une étoile brillante, placer celle-ci au centre de l'oculaire puis régler le chercheur pour obtenir l'étoile derrière le réticule du chercheur.

Le chercheur est alors aligné, on pointe alors Jupiter grâce aux coordonnées Déc. et AD se trouvant dans les éphémérides ou la carte du ciel.

Jupiter

Jupiter est une étoile qui se déplace, car elle tourne autour du soleil et la Terre également. Il est donc important de la garder dans le champs de vision. C'est pourquoi il est intéressant d'utiliser un instrument motorisé avec une monture équatoriale pour l'observer. De ce fait on peut contempler la planète et ses satellites sans problème et sans régler à chaque fois la monture pour compenser le déplacement. On peut utiliser la méthode King pour prendre des photos, mais utiliser la méthode Bigourdan est plus intéressante car elle est précise et plus efficace.